月经不调可能由内分泌紊乱、多囊卵巢综合征、甲状腺功能异常、过度减肥或压力过大等原因引起。常见诱因包括激素水平失衡、器质性疾病、营养不良、精神因素及不良生活习惯。

下丘脑-垂体-卵巢轴功能失调是常见原因,表现为雌激素和孕激素分泌异常。长期熬夜、作息不规律会干扰褪黑素分泌,进一步影响性激素周期。部分女性在青春期或围绝经期因生理性激素波动出现月经周期改变。

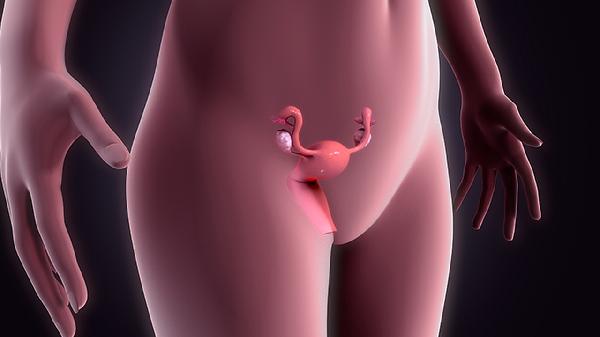

这种代谢性疾病伴随高雄激素血症和排卵障碍,典型症状为月经稀发或闭经。患者可能出现胰岛素抵抗、体毛增多等表现,超声检查可见卵巢多囊样改变。体重管理是改善症状的基础干预措施。

甲状腺激素直接影响卵巢功能,甲亢可能导致月经量减少,甲减常引发经期延长。甲状腺过氧化物酶抗体阳性者更易出现月经紊乱,需通过甲状腺功能检查确诊。伴随症状包括怕冷、心悸或体重异常波动。

短期内体重下降超过10%可能抑制促性腺激素释放,导致下丘脑性闭经。体脂率低于17%时,瘦素水平下降会影响卵泡发育。极端节食造成的营养不良还会引起贫血,进一步加重月经异常。

长期焦虑抑郁会升高皮质醇水平,抑制促卵泡激素分泌。重大生活事件可能引发应激性闭经,通常持续3-6个月。学生群体在考试期间出现的暂时性月经失调多属此类。

保持规律作息和均衡饮食有助于调节月经周期,建议每日摄入30克以上优质蛋白和适量坚果。每周3次有氧运动可改善内分泌状态,但需避免过度运动。经期注意腹部保暖,减少生冷食物摄入。记录月经周期变化有助于早期发现问题,持续3个月以上异常建议进行妇科超声和性激素六项检查。围绝经期女性可适当补充维生素E和钙质,必要时在医生指导下进行激素替代治疗。