男性性取向的稳定性由生物、心理、社会因素共同决定,性取向改变需科学看待,性取向矫正存在伦理争议且缺乏医学支持。

性取向与遗传基因、胎儿期激素水平等生物因素相关。研究表明X染色体q28区域基因可能影响性取向,孕期母体激素环境对胎儿神经发育有长期作用。目前没有可靠医学手段能改变这些生物学基础特征,强行干预可能造成心理创伤。

性取向在青春期前后形成稳定认知,心理治疗无法改变本质取向。美国心理学会指出,转换疗法可能导致焦虑抑郁等心理问题。建议通过心理咨询接纳自我,改善因性取向引发的社交恐惧或家庭压力。

传统观念压力可能使部分人群产生改变取向的诉求。但社会适应策略与真实性取向需区分,伪装性取向可能引发长期心理冲突。建立支持性社交圈比强行改变更有利于心理健康。

世界卫生组织已将性取向去病理化,我国卫健委明确禁止性取向矫正治疗。任何声称能"扭转"性取向的机构均涉嫌违法,可能采用的电击疗法等手段会造成身心伤害。

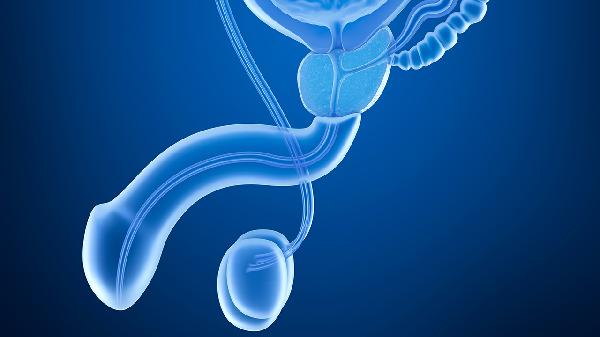

性健康与取向无关,定期体检、安全性行为是关键。男男性行为者需特别注意HIV/HPV筛查,建议每年进行泌尿生殖系统检查,使用安全套等防护措施。

保持均衡饮食有助于维持免疫系统功能,深海鱼类、坚果中的欧米伽3脂肪酸可降低炎症风险。每周150分钟中等强度运动能改善心肺功能,游泳、快走等低冲击运动适合长期坚持。日常护理需注意生殖器清洁,避免使用刺激性洗剂。出现尿频、异常分泌物等症状时应及时就医,正规医院男科可提供专业诊疗服务。性心理健康同样重要,必要时可寻求专业心理咨询支持。