性取向的形成涉及生理、心理和社会因素的综合作用,通常具有稳定性但存在个体差异。

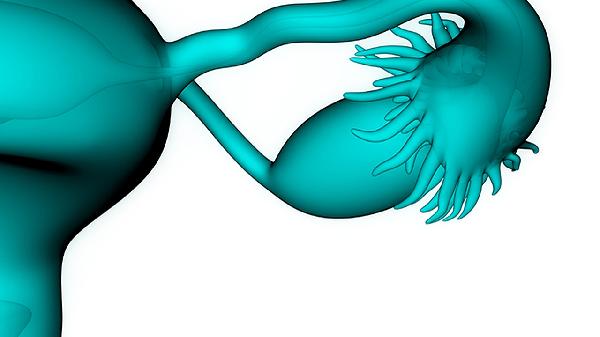

性取向与遗传基因、激素水平及大脑结构相关。研究表明X染色体q28区域基因可能影响性取向,产前睾酮水平差异也会影响性别认同发展。目前尚无医学手段能改变性取向本质,强行扭转可能造成心理创伤。建议通过心理咨询接纳自我,必要时可尝试激素水平检测排除内分泌异常。

性取向认同通常在青春期定型,部分人可能经历探索期。心理动力学认为早期依恋关系会影响性偏好,但这不是决定因素。认知行为疗法可帮助处理身份认同冲突,推荐正念训练减少焦虑,MBTI性格测试辅助自我认知。

文化压力可能导致暂时性行为掩饰,但不会改变本质取向。研究显示在恐同环境中,29%的男同性恋者曾尝试异性恋婚姻。社会支持度提升可使心理适应期缩短40%,建议参与彩虹团体活动,阅读同性恋在中国等书籍增强认同。

金赛量表显示性取向具有流动性,约3-5%人群属于双性恋。这类情况可能在不同阶段呈现不同倾向,使用克莱因性取向网格评估更为准确。建立开放性沟通关系,避免标签压力是关键。

需鉴别性欲倒错障碍等病理状态,这类情况占比不足0.3%。ICD-11已将同性恋去病理化,真正的性取向障碍往往伴随其他精神症状。出现强迫性思维或痛苦感时应寻求三甲医院精神科评估。

日常保持均衡饮食有助于神经递质平衡,深海鱼油和维生素B族可改善情绪调节。每周3次有氧运动能提升内啡肽分泌,瑜伽和太极帮助身心整合。建立健康社交圈层,避免使用刺激性药物,定期进行STD筛查。性健康管理应包括心理咨询和生理检查双重维度,任何关于性取向的困惑都应通过专业渠道获取科学指导。