性取向的形成涉及生理、心理和社会因素的综合作用,通常具有稳定性,但个体可通过心理咨询、自我探索和社会支持等方式调整认知与行为。

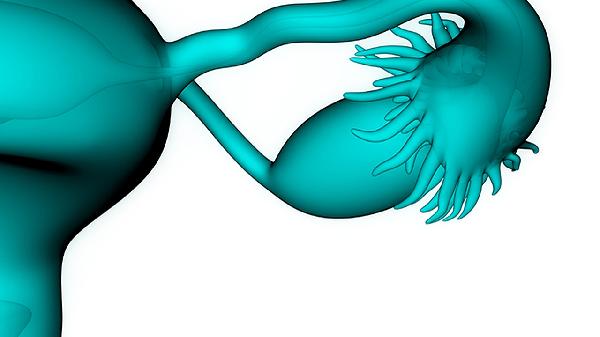

性取向与遗传基因、激素水平和大脑结构差异相关。研究发现X染色体q28区域基因与男同性恋倾向存在关联,产前睾酮水平异常可能影响性别认同。目前尚无药物或手术能改变性取向本质,但激素治疗可辅助缓解因性取向冲突引发的焦虑症状,如帕罗西汀、舍曲林等抗抑郁药物。

性取向认同是个体自我概念的重要组成部分。认知行为疗法可帮助处理内在冲突,常用技术包括理性情绪疗法、接纳承诺疗法。每周1-2次心理咨询,持续3-6个月能显著改善因社会压力导致的适应障碍。

家庭接纳度与同伴环境显著影响性取向表达。参与支持小组如亲友会PFLAG、建立同性恋友善社交圈可降低孤立感。研究显示获得父母支持的LGBTQ+青少年抑郁风险降低40%。

部分双性恋者可通过与异性交往强化异性吸引力,但强制扭转疗法已被世界医学会禁止。安全的方法包括渐进式暴露训练,如在心理咨询师指导下进行异性社交练习,配合正念减压训练。

现有同性关系中可通过伴侣咨询改善沟通,使用戈特曼婚姻疗法中的"软化启动"技巧。若选择进入异性婚姻,需充分告知伴侣并评估双方情感需求,避免后续家庭矛盾。

日常摄入富含Omega-3的深海鱼、坚果有助于情绪调节,30分钟有氧运动能促进内啡肽分泌。建立规律作息,避免酒精依赖,学习情绪日记等自我觉察技术。性健康方面需定期进行HIV/STD筛查,使用安全套等防护措施。重要决策前建议咨询专业心理医生或同性恋友善咨询师,各地三甲医院心理科或彩虹医疗机构可提供支持。