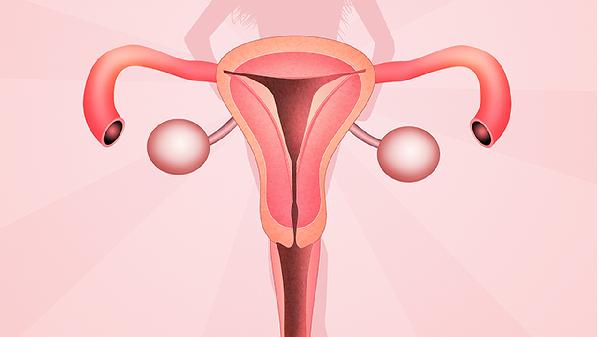

女性经期排毒主要指子宫内膜周期性脱落时伴随的代谢废物排出,属于正常生理现象而非严格意义上的“毒素”。主要排出物质包括脱落的子宫内膜组织、经血、宫颈黏液及少量阴道分泌物。

月经周期中增厚的子宫内膜在未受孕时会自然剥落,形成经血主要成分。这种周期性更新可防止内膜过度增生,同时带走部分沉积的代谢产物。内膜细胞中含有前列腺素等物质,其分解可能引发痛经。

经血由血液约占75%、子宫内膜碎片25%及炎性细胞组成,含铁蛋白、纤维蛋白溶解酶等成分。经血颜色变化暗红至鲜红反映氧化程度,与排出速度相关,并非毒素含量指标。

宫颈腺体分泌的黏液在经期稀释,帮助经血顺利排出。黏液中含有免疫球蛋白和溶菌酶,具有轻微抗菌作用,可减少逆行感染风险。黏液量受雌激素水平波动影响。

经期阴道pH值从酸性3.8-4.5升至接近中性,乳酸杆菌活性暂时降低。脱落的阴道上皮细胞与经血混合排出,可能携带部分细菌代谢产物,但正常菌群会在经后恢复平衡。

经期激素变化会加速部分脂溶性代谢物通过经血排出,如少量环境雌激素双酚A等。但肝脏和肾脏仍是人体主要排毒器官,经期排毒作用有限,过度宣传“经期排毒”可能误导女性健康认知。

经期保持每日1500-2000毫升饮水有助于代谢废物排出,适量摄入富含维生素B族的全谷物、深绿色蔬菜可辅助肝脏解毒功能。避免久坐不动,每小时起身活动5分钟促进盆腔血液循环。需注意,经血中出现大块组织超过硬币大小或严重异味需就医排查病理因素,正常经期护理重点应是保持卫生、避免感染而非刻意“排毒”。经期结束后3天内可适当增加富含铁元素的食物如动物肝脏、红肉等,补偿铁流失。