月经不调主要由激素失衡、器质病变、生活方式、精神压力、药物影响等因素引起,各因素占比因个体差异有所不同。

下丘脑-垂体-卵巢轴功能异常是核心原因,占比约35%-45%。多囊卵巢综合征、甲状腺功能异常等疾病会导致雌激素、孕激素分泌紊乱。治疗需针对性用药,如短效避孕药调节周期如优思明、黄体酮补充疗法如地屈孕酮,或使用二甲双胍改善胰岛素抵抗。

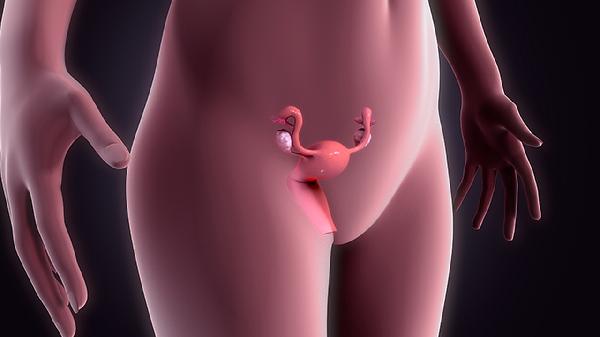

子宫肌瘤、子宫内膜息肉等占20%-30%。肌瘤压迫宫腔或息肉导致内膜异常脱落,需宫腔镜切除、肌瘤剔除术或子宫内膜消融术。恶性病变如子宫内膜癌需根治性手术联合放化疗。

过度节食、熬夜等占15%-25%。体重骤降10%以上会抑制促性腺激素,建议每日摄入不少于1200大卡,增加南瓜籽、亚麻籽等植物雌激素食物,保持23点前入睡。

慢性压力导致皮质醇升高占比10%-15%。焦虑抑郁会抑制促卵泡激素分泌,可通过正念冥想、每周3次有氧运动如慢跑30分钟调节,严重时需服用帕罗西汀等抗焦虑药物。

紧急避孕药、化疗药等占5%-10%。左炔诺孕酮会使内膜增殖受阻,一般2-3个月经周期后恢复。长期服用雷公藤等免疫抑制剂需配合激素替代治疗。

日常建议增加富含铁元素的食物如动物肝脏、菠菜预防贫血,经期避免剧烈运动,可尝试热敷下腹部缓解疼痛。周期紊乱持续3个月以上需检测性激素六项和盆腔B超,40岁以上女性出现经期延长要警惕围绝经期病变。保持BMI在18.5-23.9之间,每周摄入3次深海鱼补充Omega-3脂肪酸,有助于内分泌系统稳定。