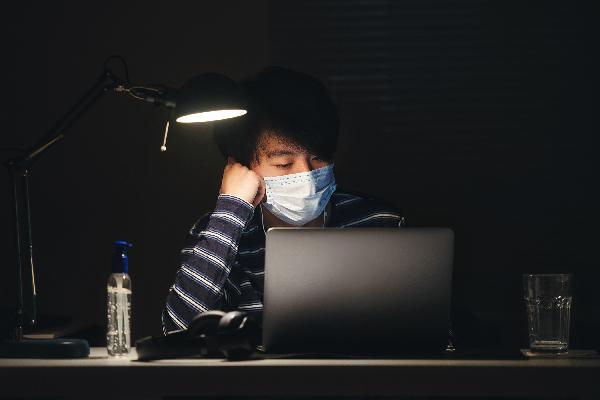

长期熬夜到凌晨4-5点仍需保证睡眠,睡眠不足会导致内分泌紊乱、免疫力下降、认知功能受损,建议通过调整作息、补充短时睡眠、改善睡眠环境等方式补救。

昼夜节律紊乱会抑制褪黑素分泌,影响深度睡眠周期,导致次日疲劳、注意力不集中。连续熬夜可能诱发高血压、糖尿病等慢性病。补救措施包括:次日午间补觉30-90分钟,使用遮光窗帘营造黑暗环境,睡前1小时避免蓝光刺激。

睡眠剥夺会加剧焦虑抑郁情绪,降低情绪调节能力。可通过正念冥想缓解压力,采用478呼吸法吸气4秒-屏息7秒-呼气8秒帮助入眠。必要时短期服用褪黑素补充剂,但需避免形成药物依赖。

逐步提前入睡时间,每天比前一天提早15-30分钟上床。建立固定起床时间,即使熬夜也按时起床,利用清晨阳光重置生物钟。避免白天补觉超过2小时,防止夜间入睡困难加重。

熬夜后适量补充维生素B族、镁元素改善神经功能,摄入富含色氨酸的小米、香蕉促进血清素合成。避免高糖高脂夜宵,选择温牛奶、坚果等助眠食物。脱水会加重疲劳感,需保持每日2000ml饮水。

下午4-6点进行有氧运动如快走、游泳可提升睡眠质量,但睡前3小时应避免剧烈运动。瑜伽中的婴儿式、猫牛式能放松神经系统。白天保持足够活动量,避免久坐导致夜间清醒。

长期熬夜人群需重点补充蛋白质、维生素C和欧米伽3脂肪酸,推荐三文鱼、猕猴桃和深绿色蔬菜。每周3次30分钟中等强度运动可提升睡眠效率。睡前温水泡脚、使用薰衣草精油等非药物方式改善入睡困难。出现持续心悸、记忆力减退等症状应及时就医排查器质性疾病。建立稳定的睡眠觉醒周期比单纯延长睡眠时间更重要,必要时可寻求专业睡眠门诊指导。