走路时小肚子坠胀可能与盆腔器官下垂、胃肠功能紊乱或妇科疾病有关。常见原因有盆腔炎、子宫脱垂、肠易激综合征、膀胱过度活动症以及慢性便秘等。建议观察伴随症状,如疼痛加剧或异常分泌物需及时就医。

盆腔炎多由细菌感染引起,炎症刺激会导致下腹坠胀感,走路时因体位改变可能加重不适。患者可能伴有发热、异常阴道分泌物或性交痛。需遵医嘱使用盐酸左氧氟沙星片、甲硝唑片等抗生素治疗,配合热敷缓解症状。

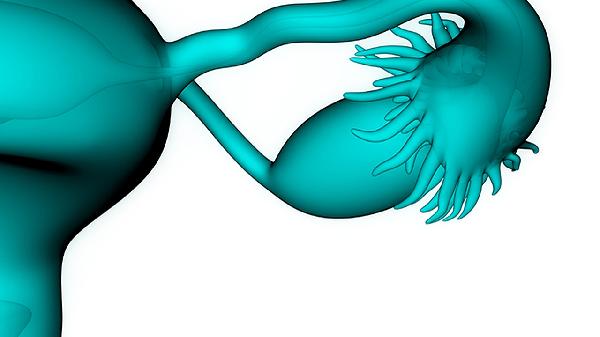

盆底肌松弛可能导致子宫位置下移,走路时腹腔压力变化会引发小腹坠胀,严重时能触摸到脱垂组织。常发生于多次分娩或绝经后女性。可进行凯格尔运动锻炼盆底肌,重度脱垂需考虑子宫托或手术治疗。

肠道敏感人群走路时肠道蠕动加快,可能引发腹胀和下坠感,多伴有排便习惯改变。建议记录饮食日记排查诱因,避免摄入产气食物,必要时遵医嘱服用匹维溴铵片调节肠道功能。

膀胱逼尿肌异常收缩会导致尿频尿急,走路时膀胱区域可能出现坠胀不适。可通过膀胱训练改善症状,严重者可遵医嘱使用琥珀酸索利那新片等药物控制膀胱过度活动。

长期便秘使直肠内粪便堆积,走路时肠道震动可能加重下腹压迫感。需增加膳食纤维摄入,养成定时排便习惯,必要时短期使用乳果糖口服溶液软化粪便。

日常建议穿着宽松衣物避免腹部压迫,适量进行仰卧抬腿等强化核心肌群的运动。饮食上减少豆类、洋葱等易产气食物,注意腹部保暖。若坠胀感持续超过两周或伴随出血、剧烈疼痛等症状,需尽快到妇科或消化科就诊排查器质性病变。经期女性出现此类症状可先观察1-2个周期,生理期结束后未缓解再就医。