新生儿睡觉总是使劲扭动哼唧

新生儿睡觉时使劲扭动哼唧通常由生理性发育、浅睡眠周期、消化不适、环境刺激、神经系统未成熟等原因引起,可通过调整喂养方式、改善睡眠环境、拍嗝排气、襁褓包裹、观察伴随症状等方式缓解。

1、生理性发育:

新生儿神经系统和肌肉协调性尚未完善,睡眠中会出现无意识的扭动或发出哼唧声,属于正常发育现象。随着月龄增长,大脑对肢体控制能力增强,此类动作会逐渐减少。家长可轻柔抚摸宝宝背部或四肢帮助放松,避免过度干预睡眠节奏。

2、浅睡眠周期:

新生儿浅睡眠占比高达50%,此阶段易出现眼球转动、面部抽动或发出声响。这是睡眠周期转换时的正常表现,并非真正觉醒。建议保持环境安静昏暗,避免频繁抱起打断睡眠连续性,通常2-3个月后睡眠模式会趋于稳定。

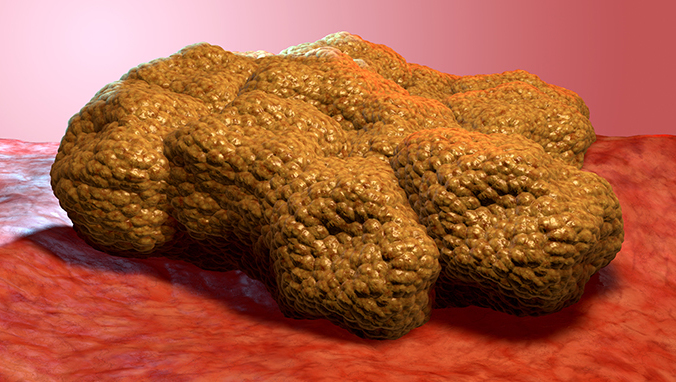

3、消化不适:

肠胀气或胃食管反流可能引发睡眠不安,表现为扭动身体、蜷缩双腿。哺乳后需竖抱拍嗝15-20分钟,喂养时注意衔乳姿势减少空气吸入。顺时针按摩腹部或采用飞机抱姿势可促进排气,母乳妈妈需减少豆类、奶制品等易产气食物摄入。

4、环境刺激:

过亮光线、噪音或温度不适会干扰新生儿睡眠质量。建议维持室温22-24℃、湿度50%-60%,使用襁褓巾模拟子宫包裹感。避免穿着过厚或使用蓬松寝具,注意检查是否有线头缠绕肢体导致不适。

5、神经系统未成熟:

新生儿惊跳反射活跃可能导致突然肢体抖动,伴随短促哼唧声。轻柔包裹上肢能有效抑制惊跳反射,白噪音模拟子宫内声音环境也有安抚作用。若伴随频繁呛奶、呼吸暂停或持续哭闹,需排查脑损伤等病理性因素。

日常护理中建议记录宝宝扭动哼唧的时段与频率,哺乳后保持30度斜坡卧位减少反流。被动操和抚触按摩能促进神经系统发育,每日进行3-5次,每次5-8分钟。注意观察是否伴随发热、呕吐、肤色异常等症状,若持续影响进食或体重增长迟缓,需及时儿科就诊排除肠套叠、代谢性疾病等病理情况。母乳喂养母亲可适当补充维生素D和钙质,有助于宝宝神经肌肉发育。

分享到微信朋友圈

×打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

推荐阅读

相关文章

专业医生团队提供

免费就医指导