健康起床时间建议在5点至7点之间,具体需结合睡眠周期、年龄阶段、季节变化、个体差异和慢性病管理五个维度调整。

人体每90分钟经历一个睡眠周期,完整4-6个周期后自然清醒最理想。强行在深度睡眠阶段如凌晨3-4点起床会导致整天昏沉。建议通过睡眠监测设备确定个人快速眼动睡眠时段,将闹钟设定在周期转换的浅睡阶段。成年人保证7-9小时睡眠前提下,5:30后起床能维持褪黑素和皮质醇的正常分泌节奏。

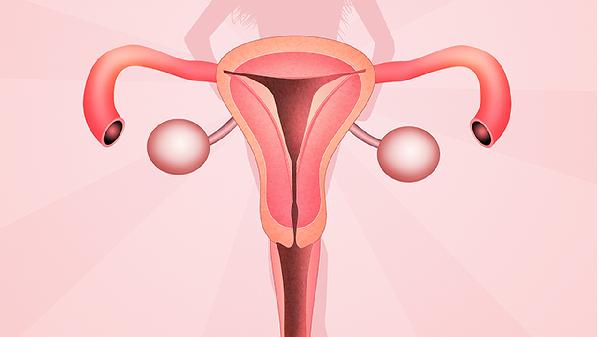

青少年因生长激素分泌高峰在23点-2点,建议6:30后起床;老年人生物钟前移,5点起床属正常现象。更年期女性因激素波动易早醒,可适当推迟起床时间至6点。轮班工作者应采用渐进式调整法,每次提前15分钟直至目标时间,避免昼夜节律紊乱。

冬季天亮较晚,6:30后起床更符合光照规律;夏季5点起床可利用凉爽时段活动。高纬度地区冬季应配合人工光源调节,起床时立即开启4000K色温的照明设备可抑制褪黑素分泌。季节性情绪障碍患者建议不早于日出时间1小时起床。

基因检测显示携带DEC2突变基因者可能只需6小时睡眠。晨型人皮质醇高峰比夜型人早2小时,前者适合5点起床,后者应延至7点。存在睡眠惰性起床后认知迟钝人群,建议起床后立即进行10分钟日光浴或冷水洗脸。

高血压患者晨峰现象多发生在6-8点,建议服药后再起床;糖尿病患者避免5点前起床以防黎明现象。抑郁症患者冬季起床不早于7点,躁狂发作期需固定5:30起床稳定节律。慢性失眠者应采用睡眠限制疗法,固定起床时间而非就寝时间。

早餐建议搭配核桃小米粥或全麦面包补充色氨酸,晨间运动选择八段锦、快走等低强度项目,避免过早进行高强度训练。卧室温度保持在18-22℃有助于自然觉醒,使用智能窗帘模拟日出过程比闹钟更健康。定期监测静息心率和心率变异性可评估起床时间是否合适,数值异常时应及时调整作息。连续两周出现起床后头痛、恶心等不适,需排查体位性低血压或睡眠呼吸暂停综合征。