泡脚方式差异主要与体质需求、疾病调理、水温控制、时间选择和添加物功效相关。

不同体质对泡脚反应各异。阳虚者适合40-45℃热水促进血液循环,阴虚体质建议38℃温水避免耗津;过敏体质需避开草药包,高血压患者应控制水位低于膝盖。针对性选择能改善手脚冰凉、盗汗等问题。

足癣患者需用高锰酸钾溶液杀菌,静脉曲张者宜冷水与温水交替刺激血管,糖尿病患者必须严格控制37℃以下水温。痛风发作期可用姜水泡脚缓解疼痛,但急性感染期应暂停。

冬季寒冷地区可适当提高至42℃,夏季建议38-40℃避免过度出汗。老年人感知迟钝需用水温计监测,孕妇禁止超过39℃。温度过高会破坏皮肤屏障,过低则影响效果。

饭后1小时泡脚避免影响消化,睡前30分钟最佳助眠。治疗性泡脚需持续20分钟以上,普通保健15分钟足够。心功能不全者控制在10分钟内,时间过长可能导致头晕。

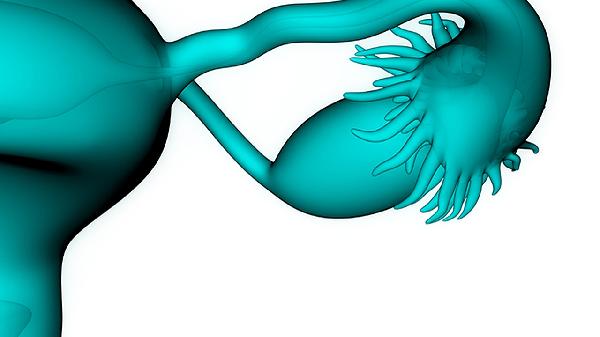

艾草适合宫寒女性,红花油改善关节疼痛,白醋软化角质层。中药配伍需遵循君臣佐使原则,如当归+川芎活血,但肾病患者禁用含钾盐的泡脚剂。化学泡腾片要防过敏反应。

泡脚时搭配生姜片或花椒可增强驱寒效果,但皮肤破损禁用;泡后按摩涌泉穴提升养生作用。建议穿棉袜保暖,避免立即接触冷水。每周3-4次为宜,过度频繁可能引发足部干燥。特殊人群如糖尿病患者需每日检查足部皮肤,发现异常及时就医。合理选择泡脚方式能改善睡眠质量、缓解疲劳,但需根据季节变化调整方案。