哪些药物会使白细胞减少

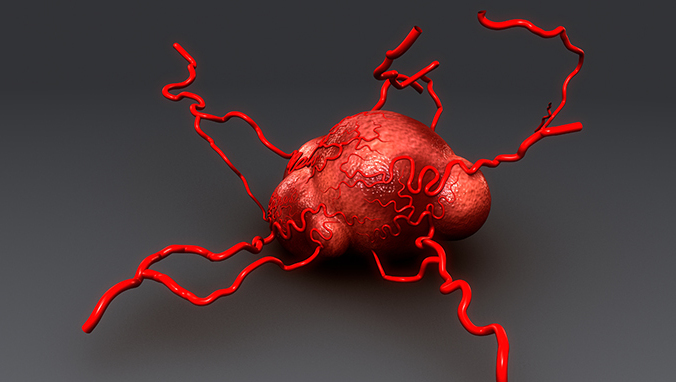

多种药物可能导致白细胞减少,主要包括抗肿瘤药物、免疫抑制剂、抗生素、抗甲状腺药物及抗精神病药物等。白细胞减少可能增加感染风险,需定期监测血常规。

1、抗肿瘤药物:

化疗药物如环磷酰胺、甲氨蝶呤、氟尿嘧啶等通过抑制骨髓造血功能导致白细胞减少。这类药物在杀伤肿瘤细胞的同时会影响快速增殖的造血干细胞,通常用药后7-14天出现白细胞计数最低值。治疗期间需每周监测血常规,必要时使用粒细胞集落刺激因子促进白细胞生成。

2、免疫抑制剂:

硫唑嘌呤、环孢素等免疫调节药物可能引起骨髓抑制。这类药物通过抑制T淋巴细胞增殖发挥免疫调节作用,但会非特异性影响造血系统。长期使用需每2-4周检查血象,出现中性粒细胞绝对值低于1.5×10⁹/L时应考虑减量或暂停用药。

3、抗生素类:

氯霉素、磺胺类药物可能引发剂量依赖性骨髓抑制。氯霉素通过抑制线粒体蛋白合成影响造血干细胞,磺胺类药物可能诱发免疫性粒细胞减少。用药超过1周需复查血常规,老年患者及肝肾功能不全者更易发生骨髓毒性。

4、抗甲状腺药物:

甲巯咪唑、丙硫氧嘧啶治疗甲亢时可能引起粒细胞缺乏症。该反应属于特异性免疫反应,与剂量无关,多发生在用药后2-3个月内。用药初期应每周检查血常规,出现咽痛、发热等感染症状需立即就诊。

5、抗精神病药物:

氯氮平、奥氮平等第二代抗精神病药可能诱发粒细胞减少。氯氮平所致粒细胞缺乏症发生率约0.8%,多在治疗初期4-18周出现。用药前6个月需每周监测白细胞计数,合并使用骨髓抑制药物时风险更高。

使用可能引起白细胞减少的药物期间,建议保持均衡饮食,适当增加蛋白质和维生素B12、叶酸的摄入。注意口腔卫生和皮肤清洁,避免去人群密集场所。出现持续发热、咽痛等感染症状应及时就医。轻度白细胞减少可通过调整用药剂量改善,严重粒细胞缺乏需立即停药并接受专科治疗。定期血常规监测是预防严重骨髓抑制的关键措施。

分享到微信朋友圈

×打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

推荐阅读

相关文章

专业医生团队提供

免费就医指导