男性性取向的形成涉及遗传因素、激素水平、大脑结构差异、社会环境及心理发展等多维度因素。

双生子研究表明同卵双胞胎性取向一致性显著高于异卵双胞胎,X染色体q28区域与男性同性恋倾向存在统计学关联。目前尚无针对性取向的基因治疗,但通过心理咨询可帮助个体接纳自我,家庭支持能显著降低焦虑抑郁风险。

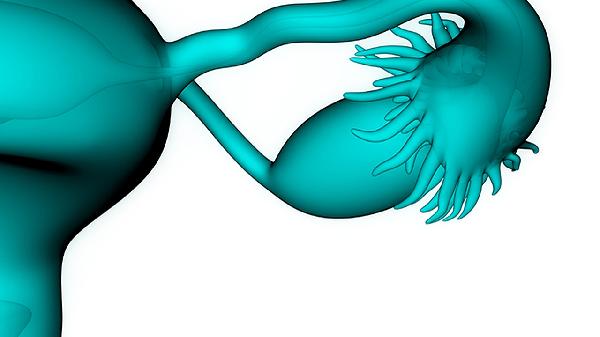

胎儿期雄激素暴露程度可能影响性别认同发展,母亲妊娠期应激激素异常与后代非典型性取向存在相关性。临床不建议激素干预,但睾酮水平异常者可进行内分泌检查,必要时采用十一酸睾酮等药物调节。

下丘脑前部INAH3核团体积差异、大脑半球功能偏侧化等神经生物学特征与性取向相关。fMRI研究显示同性恋男性对信息素刺激的反应模式更接近异性恋女性。这类生理差异不可改变,正念训练可改善因性少数身份导致的压力反应。

依恋模式形成期的重要关系体验可能影响性吸引模式,但非决定性因素。认知行为疗法对因性取向困惑产生的适应障碍有效,具体技术包括暴露疗法、认知重构等,建议在专业心理医师指导下进行。

文化语境中的性别角色规范会影响性表达方式,但不会改变本质取向。参与LGBTQ+友善社群能建立支持系统,企业EAP计划可提供职场适应性指导,法律维权可咨询专业反歧视律师。

日常保持均衡饮食有助于维持神经递质平衡,深海鱼油中的Omega-3可能改善情绪调节;规律进行有氧运动如游泳、慢跑可降低压力激素水平;建立包含亲友的支持网络比单一干预更重要。性取向作为人类多样性的自然呈现,医学界共识认为无需治疗,重点应放在消除社会偏见和促进心理健康上,任何强制扭转尝试都可能造成严重心理创伤。