雌性激素过低可通过饮食调整、中药调理、规律运动、压力管理和医疗干预等方式改善。雌性激素水平下降可能由卵巢功能减退、内分泌失调、营养不良、长期压力或疾病等因素引起。

增加大豆制品如豆腐、豆浆的摄入,其中异黄酮具有类雌激素作用。适量食用亚麻籽、芝麻等富含木脂素的食物,有助于平衡激素水平。每周摄入2-3次深海鱼类,补充omega-3脂肪酸,促进激素合成。避免过量饮酒和咖啡因,减少精制糖摄入,防止内分泌紊乱。

传统中药如当归、熟地黄、女贞子等具有滋补肝肾、调节内分泌的功效。葛根含有的葛根素能模拟雌激素作用。建议在中医师指导下,根据体质配伍使用四物汤、左归丸等经典方剂。中药调理需持续2-3个月经周期,配合月经周期变化调整用药方案。

每周进行3-5次中等强度有氧运动,如快走、游泳等,每次30-45分钟。瑜伽中的束角式、猫牛式等体式能刺激盆腔血液循环。避免过度剧烈运动导致体脂率过低,维持18-24%的体脂范围有利于雌激素合成。运动后及时补充蛋白质和维生素。

长期压力会导致皮质醇升高,抑制雌激素分泌。每天练习15-20分钟正念冥想或腹式呼吸。保证每晚7-8小时优质睡眠,睡前1小时避免使用电子设备。培养绘画、园艺等放松爱好,每周安排2-3次社交活动,降低孤独感对内分泌的影响。

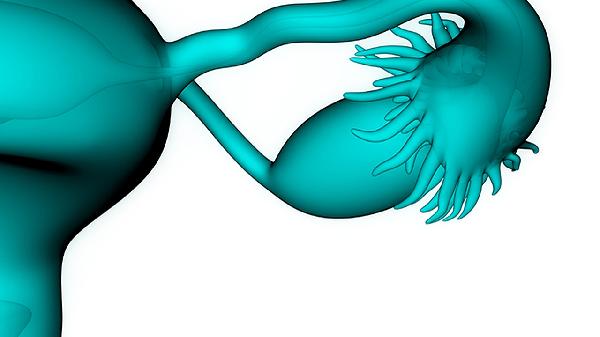

严重雌激素缺乏需在医生指导下进行激素替代治疗,常用药物包括戊酸雌二醇、结合雌激素等。定期监测激素六项和骨密度,40岁以上女性需评估心血管风险。配合使用黄体酮可降低子宫内膜病变风险,治疗方案需个体化调整。

建立规律的作息时间表,保证晚上11点前入睡有助于褪黑素正常分泌,进而调节雌激素水平。日常可饮用玫瑰花茶、枸杞茶等养生饮品,避免生冷寒凉食物。穿着宽松透气的棉质内衣,避免盆腔局部高温。每季度进行妇科检查,监测激素变化趋势,40岁以上女性建议每年进行乳腺和骨密度筛查。保持适度性生活频率,有助于维持生殖系统健康状态。