女性贫血血虚可通过饮食调理、中药补益、铁剂补充、生活方式调整、病因治疗等方式改善。贫血血虚多由营养不良、月经过多、消化吸收障碍、慢性失血、造血功能异常等因素引起。

增加富含铁元素的食物摄入是改善缺铁性贫血的基础措施。动物肝脏、瘦肉、蛋黄等血红素铁吸收率较高,菠菜、黑木耳、红枣等植物性铁需配合维生素C促进吸收。每日保证足量优质蛋白摄入,如鱼肉蛋奶,可提供造血原料。避免浓茶咖啡与补铁食物同食,以免影响铁吸收。

中医辨证施治对气血两虚效果显著。四物汤、八珍汤等经典方剂可调和气血,阿胶、当归、黄芪等药材具有补血生血功效。肾阳虚者可配合右归丸,脾虚者适用归脾丸。需在中医师指导下根据体质选用,避免自行滥用温补药物导致上火。

确诊缺铁性贫血需在医生指导下服用铁剂。常用药物包括琥珀酸亚铁、多糖铁复合物、硫酸亚铁等,配合维生素C可提升吸收率。治疗期间需定期复查血常规,血红蛋白正常后仍需继续补铁3-6个月以补充储存铁。部分患者可能出现黑便、恶心等副作用,需及时复诊调整用药。

保持规律作息和适度运动有助于改善气血循环。建议每天保证7-8小时睡眠,避免熬夜耗伤阴血。太极拳、八段锦等柔缓运动可促进气血运行,经期应避免剧烈运动。注意保暖防寒,特别是腰腹部保暖,寒冷易导致气血凝滞。

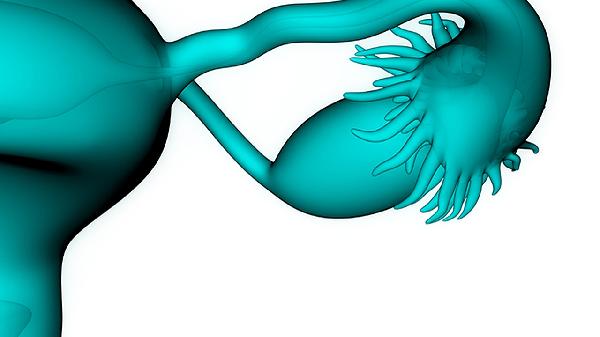

针对原发病因治疗是关键。月经过多者需排查子宫肌瘤、内膜息肉等妇科疾病,必要时进行药物或手术治疗。消化性溃疡、痔疮等慢性失血疾病需积极控制。造血功能障碍、肾性贫血等需专科治疗。更年期女性激素变化导致的贫血需综合调理。

长期贫血患者应建立均衡膳食结构,每周摄入动物肝脏50-100克,每日保证绿叶蔬菜300克以上。餐后适量食用猕猴桃、柑橘等维生素C丰富的水果。避免过度节食减肥,经期后特别注重营养补充。适度进行有氧运动如快走、游泳,每周3-5次,每次30分钟,运动时心率控制在220-年龄×60%左右为宜。保持乐观情绪,避免长期精神紧张影响脾胃运化功能。每年定期体检,监测血红蛋白、血清铁等指标变化。