心思重可能与遗传因素、性格特质、环境压力、心理创伤、慢性疾病等因素有关。长期思虑过度容易引发焦虑、失眠、胃肠功能紊乱等问题,需通过心理调适和生活方式改善进行干预。

部分人群天生具有敏感型性格特质,大脑神经递质如5-羟色胺分泌水平较低,这类遗传倾向会使人更易陷入反复思考。有家族抑郁或焦虑病史者,出现思虑过度的概率相对较高。建议这类人群定期进行心理健康筛查,通过正念训练调节情绪。

完美主义者和内向性格者常因过度自我要求而产生心理负担。这类人群习惯反复推敲细节,对失误容忍度低,易因小事产生持续心理压力。认知行为疗法可帮助调整非理性认知模式,建立更健康的自我评价体系。

工作强度过大、人际关系复杂或经济负担沉重等外部压力,会迫使大脑持续处于应激状态。长期压力会导致皮质醇水平升高,影响前额叶功能,使人难以停止消极思维循环。建议通过时间管理、社交支持等方式缓解压力。

经历重大失败、亲人离世或暴力事件后,部分人群会出现反刍思维,即不受控制地重复回忆创伤场景。这种心理防御机制若持续超过3个月,可能发展为创伤后应激障碍,需专业心理干预配合药物治疗如帕罗西汀片、舍曲林片等。

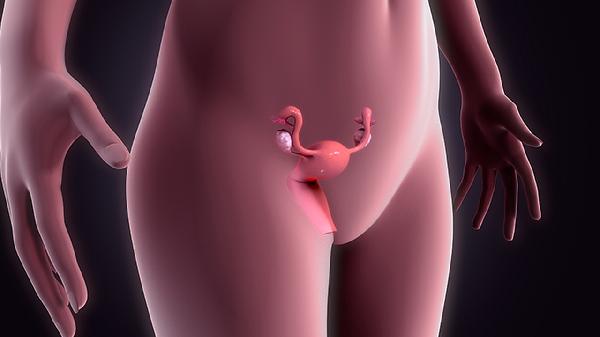

甲状腺功能减退、慢性疼痛或神经系统疾病可能导致病理性思虑。例如甲减患者因代谢率下降会出现抑郁样思维,糖尿病患者血糖波动可能引发焦虑。这类情况需先治疗原发病,同时配合草酸艾司西酞普兰片等药物改善情绪症状。

日常可通过规律运动如瑜伽、游泳促进内啡肽分泌,饮食中增加富含欧米伽3脂肪酸的三文鱼、核桃等食物。建立固定的社交活动和睡眠节律,避免睡前使用电子设备。若自我调节效果不佳或伴随持续身体不适,建议尽早就诊心理科或神经内科进行专业评估。