女性情绪不稳定可能由激素波动、心理压力、睡眠不足、营养失衡、疾病因素等原因引起。

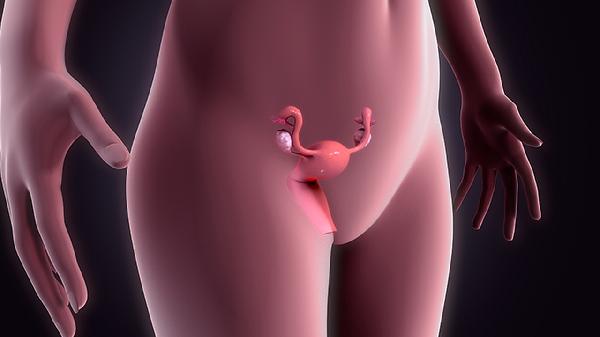

月经周期、妊娠期、围绝经期等生理阶段,雌激素和孕激素水平变化直接影响大脑情绪调节中枢。黄体期激素骤降可能引发烦躁、焦虑,产后激素断崖式下跌与抑郁情绪相关。建议记录情绪周期,经前一周适当减少咖啡因摄入。

职场竞争、家庭责任等多重角色负荷易导致慢性应激。长期压力使皮质醇持续升高,影响5-羟色胺合成,表现为易怒或情绪低落。认知行为疗法和正念训练能改善情绪调节能力,每周3次30分钟有氧运动可提升脑内啡水平。

深度睡眠不足阻碍杏仁核情绪调控,REM睡眠缺失影响情绪记忆处理。连续失眠3天使负面情绪识别准确率下降40%。保持22点前入睡,睡前1小时避免蓝光刺激,午后小睡不超过30分钟有助于稳定情绪。

铁缺乏影响多巴胺合成,维生素B6不足阻碍γ-氨基丁酸生成,低碳水饮食减少色氨酸摄入。每日需保证50g红肉补充血红素铁,食用香蕉、鳄梨等富含B族维生素食物,碳水化合物摄入量不低于130g/天。

甲状腺功能异常、多囊卵巢综合征等内分泌疾病常伴情绪波动,抑郁症患者前额叶皮层活动明显减弱。甲亢患者可能出现躁狂样表现,而甲减易导致持续低落。持续两周以上的情绪失常需筛查TSH、性激素等指标。

建议建立规律作息的同时,每日摄入含Omega-3的深海鱼200g,补充镁元素改善神经传导,练习腹式呼吸调节自主神经。社交活动每周不少于2次,培养绘画、园艺等专注型爱好。当情绪波动伴随躯体症状或影响社会功能时,应及时到心理科或内分泌科就诊评估。