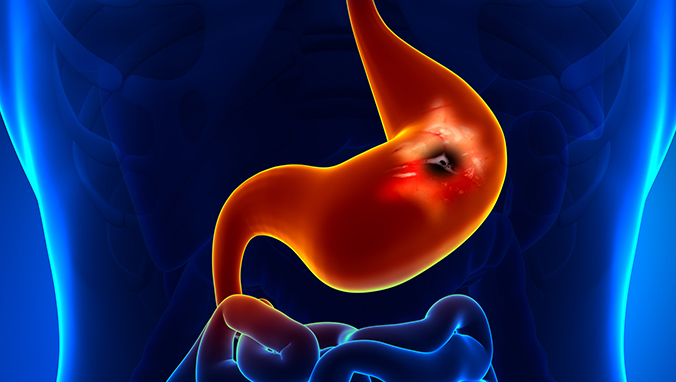

腔隙性脑梗死是什么

腔隙性脑梗死是一种由脑部小动脉闭塞引起的缺血性脑血管病,主要累及直径100-400微米的穿支动脉,典型病灶直径小于1.5厘米。其发生与高血压性小动脉硬化、糖尿病微血管病变、动脉粥样硬化斑块脱落栓塞等因素相关,临床可表现为单纯运动性轻偏瘫、感觉障碍或构音障碍-手笨拙综合征等局灶症状。

1、血管病变:

长期未控制的高血压是主要诱因,持续高压状态导致脑内穿支动脉玻璃样变和纤维素样坏死,血管壁增厚、管腔狭窄。糖尿病引发的微循环障碍会加速这一过程,而吸烟、高脂血症则促进动脉粥样硬化斑块形成。这类患者需通过24小时动态血压监测、糖化血红蛋白检测评估基础疾病控制情况。

2、栓塞机制:

心脏房颤形成的微小血栓、颈动脉粥样硬化斑块脱落均可阻塞远端小动脉。研究显示约30%腔隙性脑梗死患者存在潜在心源性栓塞因素。经食道超声心动图和颈动脉超声能帮助识别栓塞来源,抗凝治疗如利伐沙班、达比加群酯适用于房颤患者。

3、血液动力学:

夜间血压骤降或过度降压治疗可能导致分水岭区低灌注,尤其存在于合并颈动脉狭窄的患者。这类情况需调整降压方案,避免使用短效降压药,维持24小时血压平稳在130/80mmHg左右较为理想。

4、临床表现:

典型症状包括突发单侧肢体无力尤其上肢远端、偏身感觉异常或共济失调,多数无意识障碍。约20%患者表现为静息性梗死,仅在影像学检查时发现。NIHSS评分通常低于4分,但反复发作可能导致血管性认知功能障碍。

5、影像学特征:

头颅MRI是诊断金标准,DWI序列在发病2小时内即可显示高信号病灶,ADC图对应低信号。CT检出率约60%,表现为基底节区、丘脑或脑桥的小灶性低密度影。需注意与脑微出血、血管周围间隙扩大等影像学改变鉴别。

腔隙性脑梗死患者应长期控制血压血糖,推荐地中海饮食搭配每周150分钟中等强度运动。抗血小板治疗首选阿司匹林联合氯吡格雷短期或单用氯吡格雷长期,他汀类药物需将LDL-C控制在1.8mmol/L以下。认知训练和双重抗血小板治疗可降低复发风险,定期进行颈动脉超声和认知功能评估至关重要。

分享到微信朋友圈

×打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

推荐阅读

相关文章

专业医生团队提供

免费就医指导