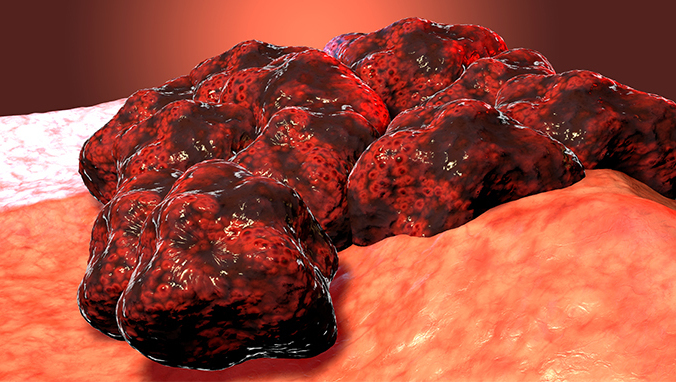

非萎缩性胃炎是什么

非萎缩性胃炎是胃黏膜的慢性炎症,未出现萎缩性改变,治疗需结合病因进行药物和生活方式调整。非萎缩性胃炎通常由幽门螺杆菌感染、长期使用非甾体抗炎药、不良饮食习惯或精神压力引起,症状包括上腹不适、恶心、嗳气等,治疗可通过抑酸药、胃黏膜保护剂、抗生素等药物以及饮食调理和减压措施改善。

1、幽门螺杆菌感染是导致非萎缩性胃炎的主要原因之一。这种细菌会破坏胃黏膜屏障,引发炎症反应。治疗需通过三联或四联疗法,包括质子泵抑制剂、抗生素和铋剂,具体药物如奥美拉唑、阿莫西林、克拉霉素和枸橼酸铋钾,疗程通常为7-14天。

2、长期使用非甾体抗炎药如阿司匹林、布洛芬等会损伤胃黏膜,诱发胃炎。对于必须使用此类药物的患者,建议同时服用胃黏膜保护剂如硫糖铝或米索前列醇,并定期监测胃部情况,必要时调整用药方案。

3、不良饮食习惯如暴饮暴食、过度饮酒、辛辣刺激食物摄入过多,会加重胃部负担,导致胃炎反复发作。建议调整饮食结构,选择清淡易消化的食物,如小米粥、蒸蛋、清蒸鱼等,避免过冷过热或过油的食物,养成定时定量、细嚼慢咽的饮食习惯。

4、精神压力过大会影响胃酸分泌和胃黏膜修复功能,加重胃炎症状。可通过适度运动如散步、瑜伽、太极等缓解压力,同时培养良好的作息习惯,保证充足睡眠,必要时寻求心理咨询或使用抗焦虑药物。

5、对于症状持续或加重的患者,应及时就医进行胃镜检查,明确诊断并排除其他严重疾病。治疗过程中需遵医嘱用药,定期复查,避免擅自停药或更改治疗方案,同时注意观察症状变化,及时与医生沟通调整治疗策略。

非萎缩性胃炎是一种常见的慢性胃部疾病,通过明确病因、规范治疗和调整生活方式,大多数患者可以得到有效控制。建议患者在日常生活中注意饮食健康、减轻压力、避免诱因,同时积极配合医生治疗,定期复查,以促进胃黏膜修复,预防疾病复发。对于长期未缓解或症状加重的患者,应及时就医,排除其他潜在疾病,确保治疗效果。

分享到微信朋友圈

×打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

推荐阅读

相关文章

专业医生团队提供

免费就医指导